Introduction

À quelque période que ce soit, et c’est surtout très net au printemps, tout apiculteur a constaté en posant sa main sur le couvre-cadres d’une ruche que celui-ci était tiède, voire chaud. C’est que la colonie qui vit au-dessous produit de la chaleur, tout comme le ferait un animal. C’est un aspect de la conception de la colonie d’abeilles comme un « superorganisme », vision qui consiste à considérer l’ensemble de la colonie comme un mammifère. Les similitudes sont nombreuses et une des plus étonnantes est la régulation thermique.

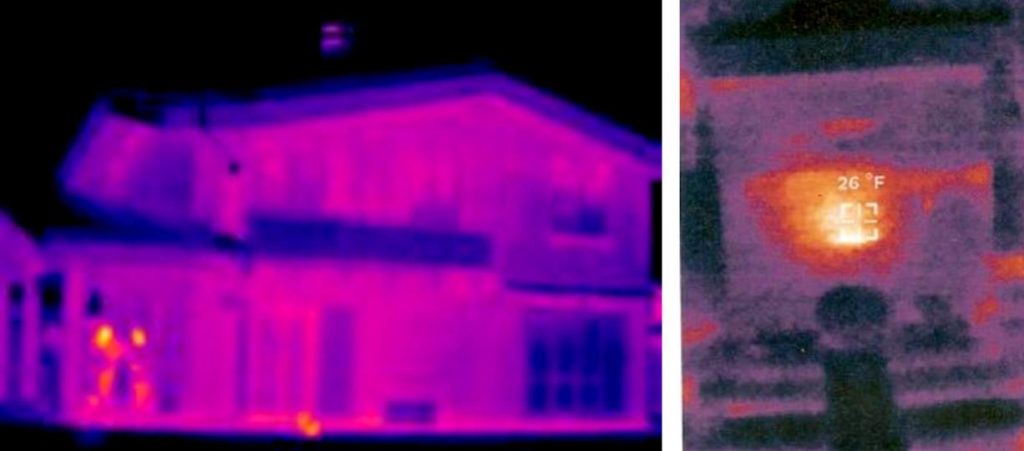

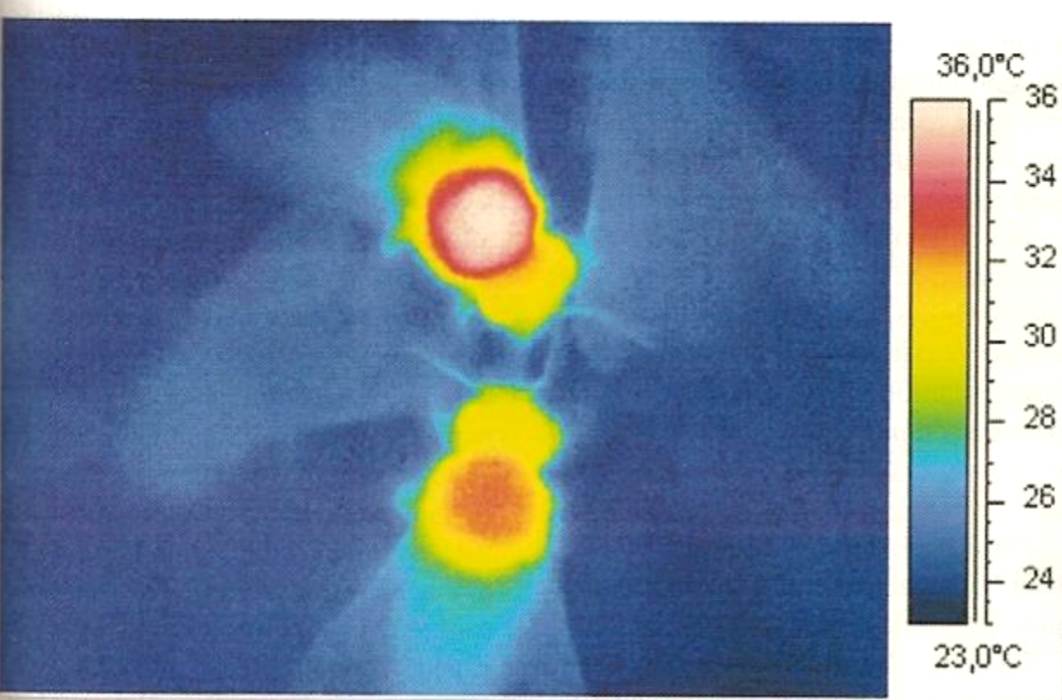

Grande similitude entre ces deux photos prises avec une caméra infra-rouge.

Cependant il y a une différence fondamentale : l’homme chauffe son logement (son environnement) en brûlant un combustible alors que la colonie chauffe son « corps » uniquement, et ce en maintenant son métabolisme. Depuis quelques années, l’utilisation de caméras thermiques très sophistiquées a permis d’entrer dans l’intimité de la colonie et même dans l’intimité d’une larve d’abeille dans sa cellule operculée !

Comment l’abeille produit-elle de la chaleur ?

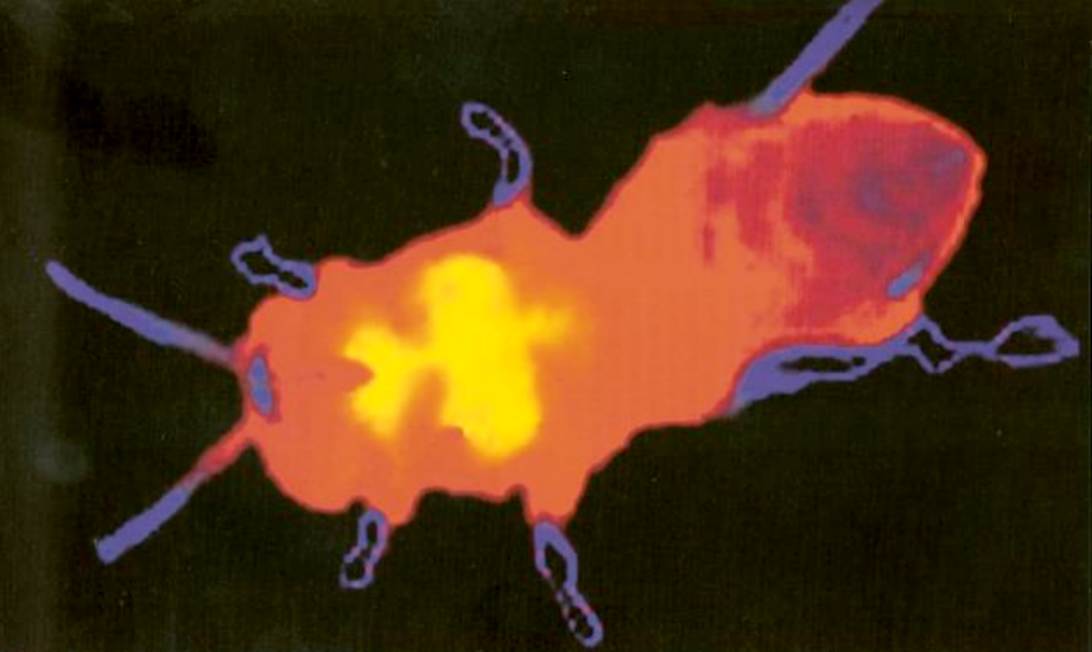

Le thorax de l’abeille contient une musculature puissante qu’elle utilise pour le vol bien sûr (d’où le nom de muscles alaires) mais aussi pour produire des impulsions vibratoires qu’elle utilise dans les danses de communication et pour produire de la chaleur. Les muscles dorso-ventraux et longitudinaux ne se contractent pas alternativement, ce qui est le cas en vol, mais se tétanisent et l’abeille reste immobile.

Au bout de quelques minutes la température de son thorax augmente et peut atteindre 43° (température maximale).

Cette chaleur peut être produite à titre individuel avant de s’envoler. Une abeille est capable de quitter la ruche par des températures fraîches (12-13°) mais elle ne peut le faire que si son thorax est à environ 30°. C’est en partie l’explication au fait que des abeilles « grappées » après un essaimage tombent en masse quand on secoue son support et volent très peu ou très mal. Et c’est aussi la raison pour laquelle on peut réanimer des abeilles dans le creux de la main en leur soufflant doucement dessus ; c’est souvent le cas de butineuses qu’on retrouve sur la planche d’envol ou devant la ruche par temps frais, particulièrement en début de saison.

Comme un sportif, l’abeille a donc besoin de s’échauffer avant de partir ! De nombreux insectes font de même, tout particulièrement les papillons de nuit. Mais

particularité de l’abeille, elle le fait aussi pour les besoins de la colonie, tout particulièrement pour le couvain.

Photo infrarouge d’une « abeille « réchauffeuse » : la T° est concentrée dans le thorax. (Photo J. Tautz)

Où l’abeille puise-t-elle son énergie ?

Dans le miel, comme tout un chacun le sait. Le miel est la nourriture au sens classique du terme, c’est-à-dire qu’il sert à maintenir les fonctions vitales de l’abeille et

de la colonie. Cela représente environ 1/5 du miel récolté. Le miel est aussi le « carburant » pour produire de la chaleur, pour l’abeille elle-même, pour la grappe

hivernale et pour le couvain presque toute l’année. Cela représente environ 4/5 du miel récolté.

Le miel produit par une colonie est donc beaucoup plus un combustible qu’un aliment.

LA THERMOREGULATION

La thermorégulation de la grappe hivernale :

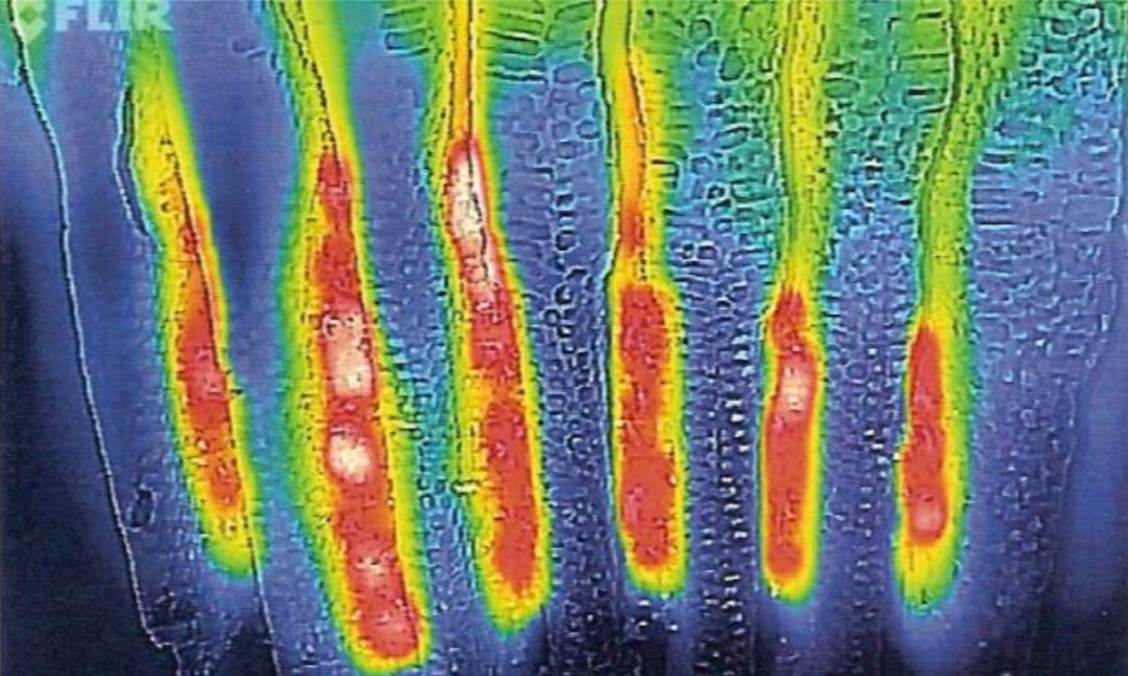

La colonie d’abeilles n’hiberne pas. Le moindre choc sur la ruche, même par température très basse, génère un « buzz » qui ne laisse aucun doute. De même une brusque remontée de la température en période hivernale permet une sortie en nombre des abeilles. Pas de léthargie donc ! En hiver la colonie se resserre et forme une grappe de forme plus ou moins ovoïde, partitionnée « en sandwich » par les cadres bien sûr. Cette grappe n’est pas inerte, elle se contracte et se dilate en fonction de la température ambiante. Elle peut même se défaire complètement en cas de redoux comme dit précédemment. Cette grappe présente aussi deux parties nettement différenciées. Une partie centrale où la température est fluctuante et parfois relativement élevée (de 15 à 33°), le « cœur chauffant » et une externe dont la température est nettement plus basse (de 7 à 13°), le « manteau ».

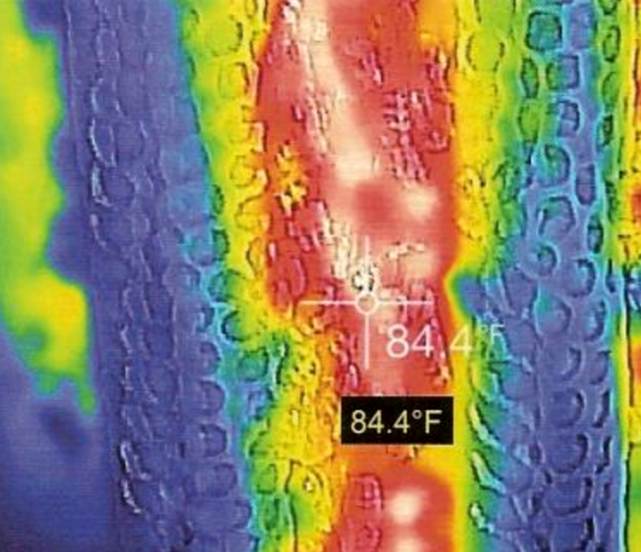

Photo infrarouge d’une grappe hivernale

84.4° F (29° C) au cœur de la grappe

Au cœur de la grappe se trouvent les abeilles chauffeuses qui produisent de la chaleur avec pour seul objectif que le bord externe de la grappe ne descende pas au dessous de 7°, température où l’abeille tombe en coma et meurt aussi irrémédiablement que rapidement.

Le manteau est constitué d’abeilles serrées les unes contre les autres, la tête tournée vers le centre de la grappe, formant une couverture isolante qui émet une certaine température due au métabolisme de chaque abeille et qui profite de la chaleur émise et en limite la déperdition. Le corps de l’abeille par lui-même est un bon isolant : les nombreux poils thoraciques entremêlés qui emprisonnent de l’air sont particulièrement efficaces. Chaque abeille fonde son comportement sur les informations (relatives à la température) qu’elle reçoit à l’endroit où elle se trouve et elle se maintient dans une gamme de températures confortables pour elle. À l’intérieur de cette gamme elle peut se déplacer. C’est ainsi qu’elle s’éloigne ou se rapproche du cœur chaud selon qu’elle a trop chaud ou trop froid. Et sous un certain seuil de température, elle peut accroître son métabolisme en contractant ses muscles alaires et élever ainsi sa température et celle des abeilles qui l’entourent.

Têtes tournées vers le centre, on aperçoit les abeilles du dessus de la grappe

Abeilles mortes de froid, têtes enfoncées au fond des cellules, sur une reprise de ponte hivernale.

La taille de la grappe joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de cette thermorégulation. Le rapport entre le volume de la grappe et la surface par où se fait la déperdition de chaleur est plus favorable lorsque la masse d’abeilles est importante (1,8kg. semblant être l’idéal –travaux de Free et Racey). Une grappe importante produit aussi plus de chaleur et se déplace plus facilement pour avoir accès aux réserves.

Toute la thermorégulation de la grappe hivernale repose sur la conduction et la diffusion de la chaleur. Le vent et les courants d’air sont particulièrement préjudiciables et sont un ennemi plus important que le froid lui-même.

La thermorégulation du couvain :

Comme dit en introduction, les apiculteurs savent depuis longtemps à quel point le nid à couvain peut dégager de la chaleur. Et on a longtemps cru aussi que le couvain générait cette chaleur de par le métabolisme des larves et des nymphes et que les abeilles le tenaient au chaud simplement, évitant que la chaleur ne se dissipe. L’utilisation relativement récente de caméras thermiques de haute technologie et des observations minutieuses ont apporté un éclairage nouveau sur cette partie de la biologie de la colonie et conforté la vision de celle-ci comme un superorganisme. En effet, la température du couvain (environ 36°) est très proche de celle du corps des mammifères. Et ce couvain supporte d’autres comparaisons ; avec l’utérus par exemple. Jürgen Tautz emploie le terme d’«utérus collectif » pour désigner cette partie de la colonie qui génère la vie ; ou encore avec l’allaitement ; le même Jürgen Tautz emploie le terme « lait soeural » pour désigner la gelée royale donnée en nourrissement à toutes les larves, par similitude avec le lait maternel des mammifères.

Il y a deux mécanismes pour la régulation de la température du nid à couvain : la contraction des muscles alaires pour produire de la chaleur ; la ventilation, couplée éventuellement avec des apports d’eau pour abaisser la température.

La climatisation du couvain en période tempérée, voire froide est la situation la plus fréquente et elle commence dès la reprise de ponte. Nous avons vu que le couvain doit être maintenu à une température d’environ 36° et cette tâche incombe à des abeilles dites « réchauffeuses » (Tautz). Ces abeilles peuvent être de toutes classes d’âge, contrairement aux autres « fonctions de l’abeille » bien connues (nourrices, cirières, etc ….) qui sont liées à des états physiologiques spécifiques. Ces abeilles vont produire de la chaleur comme décrit précédemment et vont adopter deux comportements différents : soit elles vont presser leur thorax brûlant sur le couvain operculé soit elles vont plonger leur tête au fond d’une cellule vide entourée de cellules operculées. Dans les deux cas la température de leur thorax est de l’ordre de 43° et c’est cette chaleur émise qui va maintenir la température des nymphes aux environs de 36°. La durée de chauffe va de quelques minutes à 30 au maximum et durant cette période différentes phases se succèdent au cours desquelles la température monte ou baisse tout comme se comporte un radiateur piloté par un thermostat. Dans le cas de l’abeille le « thermostat » est constitué de minuscules organes sensoriels, les sensilles, situés sur ses antennes qu’elle maintient en contact permanent avec les opercules. La seconde technique (l’abeille avec la tête au fond de la cellule) est plus performante car la chaleur est utilisée au mieux ; en effet une cellule vide peut être entourée de 6 cellules contenant une nymphe.

Échanges par trophallaxie sur le couvain. (Apport de « carburant » à une « réchauffeuse »)

On peut observer du couvain operculé contenant les nymphes, des cellules vides où des «réchauffeuses» pourront s’introduire

et des cellules contenant du miel (« pots de réserves temporaires »).

Dès qu’une réchauffeuse a épuisé son énergie elle est remplacée par une autre qui en quelque sorte prend la relève. La chaleur produite va être conservée, empêchée de se dissiper, par une ou plusieurs couches d’abeilles, plus ou moins denses selon la température ambiante, qui vont jouer le rôle de « couverture isolante ». C’est la même stratégie que pour la grappe hivernale. Lors d’une visite de printemps par temps frais il est facile de constater ces « épaisseurs » d’abeilles sur un cadre de couvain.

Deux abeilles « réchauffeuses » sur le couvain.En appuyant leur thorax sur les cellules operculées, elles maintiennent les nymphes à la température optimum pour les métamorphoses. (Photo Stabenheimer, extraite de « La santé de l’Abeille » n° 273, sept. Oct. 2019)

Les réserves de miel sont éloignées du couvain chauffé et il y a des abeilles qui ont en charge d’approvisionner les réchauffeuses. J. Tautz les appelle les « abeilles citernes à miel ». Ces abeilles circulent sur les rayons et approvisionnent les réchauffeuses par trophallaxie. Elles les reconnaissent grâce aux sensilles de leurs antennes car, même épuisées, elles dégagent encore un peu de chaleur corporelle. Une analyse de ce « combustible » échangé montre que c’est un miel très concentré, de valeur énergétique maximale, pas du miel immature et encore moins du nectar.

Deux cadres de beau couvain faisant apparaître des cellules vides pour la thermorégulation.

Photo du haut : on peut observer les manchettes jaunes de l’apiculteur : italien … ou essertinois !

(Photos Michel AYEL)

Le nid à couvain possède aussi un dispositif d’auto-alimentation. Les cellules vides dans le nid à couvain (et tout apiculteur quelque peu observateur a constaté leur présence) sont souvent utilisées comme « pots de réserves temporaires ». Dans une colonie en bon état sanitaire il y en a entre 10 et 20%. Ces cellules vides ne correspondent pas à des cellules qui auraient contenu des larves malades et qui alors auraient été éliminées.

Cadre effondré par excès de chaleur.

Pour maintenir la température du couvain au niveau optimum les abeilles sont parfois amenées non plus à le chauffer mais à le rafraîchir. C’est le cas en période de canicule, voire de simple vague de chaleur. Outre la climatisation du couvain, le comportement de la colonie a alors aussi pour but de protéger les rayons dont la cire ramollie risquerait de céder, et cela concerne aussi bien les rayons de miel que ceux du couvain.

Abeilles faisant la barbe.

La première réaction des abeilles face à cette situation est de ventiler et…. faire la barbe. Tout apiculteur en a été témoin sans peut-être bien en connaître la raison exacte. L’idée de « surpopulation » est bien souvent avancée…. En fait il s’agit tout simplement d’évacuer le nid à couvain pour que la ventilation soit plus efficace. Si cela s’avère insuffisant de l’eau est alors nécessaire. Des abeilles qui sont sur le nid à couvain en surchauffe le quittent et viennent solliciter des butineuses en leur touchant les pièces buccales. Ces butineuses partent alors à la recherche d’eau qui sera répartie sur le couvain sous forme de fines gouttelettes ou d’une mince pellicule et des abeilles d’intérieur, d’âge indifférent, entrent en action : ce sont les ventileuses. En créant un flux d’air elles provoquent l’évaporation de l’eau, ce qui génère du froid. Là encore tout apiculteur a pu observer celles qui sont en action sur la planche d’envol certains jours (mais il y en a énormément plus à l’intérieur) et encore plus les entendre certains soirs, tout particulièrement en période de miellée. C’est alors le ronflement caractéristique d’une belle colonie. Une main humide placée à une dizaine de centimètres de l’entrée permet de percevoir très nettement ce courant d’air.

Abeille ventileuse sur la planche d’envol, dans une attitude caractéristique.

À ne pas confondre avec une abeille « battant le rappel ». (La glande de Nasanov située tout au bout de l’abdomen

n’est pas ouverte ni visible). (Photo Anne et Jacques SIX)

Dans ce cas-là, outre la climatisation du nid à couvain, il s’agit surtout alors de concentrer le nectar en miel en évacuant massivement l’eau qu’il contient. La littérature apicole donne une fourchette de 20 à 30% pour la teneur en sucre du nectar, ce qui fait donc beaucoup d’eau à évaporer !… Ce type de régulation thermique a été étudié il y a longtemps déjà (milieu du 20ème siècle) à partir de ruchettes vitrées chauffées artificiellement. C’est principalement à Martin Lindauer, disciple du célèbre Karl von Frisch, que l’on doit toutes ces observations aussi fines.

Quelques chiffres repères :

43° : température maximale du thorax d’une « abeille réchauffeuse ».

34-37° : plage de température d’élevage du couvain. 36° : température optimale d’élevage du couvain. 32° : des nymphes élevées à cette température donnent des abeilles aux fonctions cognitives altérées (sens de l’orientation, danses de communications) [expériences en incubateur de J. Tautz]

32-30° : des nymphes élevées dans cette plage de température donnent des abeilles avec des malformations (ailes, pattes) [travaux de Stabenheimer]. C’est au stade nymphal (couvain fermé) qu’ont lieu les métamorphoses et que les variations de température sont préjudiciables. Le couvain ouvert, en particulier au stade œuf, y est beaucoup moins sensible.

30° : limite inférieure pour le couvain. En dessous les larves et nymphes meurent. C’est aussi la température du thorax pour qu’une abeille puisse voler. Les abeilles qu’on peut voir voler à des températures de 12, 13° ont « préchauffé » leur musculature avant.

10° : Température limite pour une abeille. Endessous inanition puis mort.

Quelques considérations pratiques à la lumière de ce qui vient d’être dit :

Bien prendre en compte le nourrissement hivernal : en quantité bien sûr (pesée des ruches) mais peut-être encore plus en qualité (le miel est de loin supérieur au sirop, même si l’industrie propose un large éventail tant dans la nature des sucres que des compléments apportés). Il est sans doute alors plus judicieux de terminer la saison en visant une miellée tardive sans la hausse pour « hiverner sur du miel ». Le stakhanovisme n’est pas forcément payant !

Hiverner des colonies fortes : la consommation hivernale est proportionnellement plus faible.

Éviter les perturbations en hiver. Le traitement à l’acide oxalique par dégouttement hors couvain en est une ; elle est cependant indispensable dans le contexte de la lutte anti-varroas actuellement.

Être vigilant sur les provisions au printemps et sur le nourrissement si nécessaire (ce qui fut le cas cette année en avril et mai) : garder en mémoire que 1/5 seulement sert de nourriture et 4/5 servent à la production de chaleur, vitale pour le bon développement du couvain.

Garder en mémoire que le couvain operculé est plus fragile que les œufs et les larves. En tenir compte lors de la constitution d’essaims : il doit y avoir suffisamment d’abeilles pour « chauffer » ce couvain operculé. Par contre les larves et encore plus les œufs sont sensibles à la dessication. Pour éclore, les œufs nécessitent une humidité relative de 90 à 95%. À 80% une partie des œufs n’éclosent pas et environ 40% de ceux qui éclosent donnent des larves anormales. (Travaux de Doull et Ellis).

Respecter le nid à couvain lors des visites : cadres replacés dans le bon ordre et le bon sens (pas inversés), introduction judicieuse des cadres de cire gaufrée (voir ou revoir les « fils rouges » sur le site) et bien sûr prendre en compte tout ce qui peut perturber l’ambiance intérieur de la ruche (courant d’air, humidité, plancher grillagé, isolant…).

Ne pas intervenir par conditions météos défavorables (16°, absence de vent surtout semblent être les conditions minimales à respecter) et agir rapidement.

Enfin garder en mémoire que toute intervention perturbe l’homéostasie (l’équilibre) de la colonie, un équilibre qui est fragile et surtout qui « coûte » à la colonie pour être rétabli. Donc n’intervenir sur ses colonies que pour les besoins de l’élevage et non par curiosité ou ….plaisir.

Principales sources: Stabentheiner (Honeybee colony thermoregulation). The American Bee Journal (11/2018 ; 03 2019 ; 09/2019 /). La Santé de l’Abeille n° 293 (Janine Kievits) / « L’étonnante abeille » (Jürgen Tautz)